我的緬甸蒲甘之旅部分先前已經詳細介紹了四座寺廟,這篇要來介紹的是建於西元12世紀(1183A.D.)的蘇拉曼尼佛寺(Sulamani Temple),與建於13世紀初(1218A.D.)的Htilominlo佛寺。前者以有漂亮的壁畫聞名,後者有著複雜的磚造結構。Sulamani佛寺是由蒲甘王朝的Sithu II國王所建,他是我前面文章介紹過的蒲甘最大的佛寺Dhammayangyi佛寺建造者Narathu國王的兒子;而Htilominlo佛寺是由Htilominlo國王所建,他是Sithu II國王的兒子,在外型上Htilominlo佛寺是模仿Sulamani佛寺建造。

蒲甘在2016年發生一個規模超過6級的地震,所以這篇要介紹的蘇拉曼尼佛寺(Sulamani Temple),與Htilominlo佛寺,的頂部都受到地震破壞。因為現在這二座佛寺的塔端都搭上鷹架或工程塑膠布包起來,所以很難看到原貌,我從維基百科下載這二個佛寺在去年地震前的外貌,這樣大家一看就可以看到它們的相似處。

蘇拉曼尼佛寺(Sulamani Temple):

Htilominlo佛寺:

這篇先介紹蘇拉曼尼佛寺〜這佛寺的名字緬甸文的意思是「小紅寶石」,因為國王Sithu II在這裡發現一顆紅寶石,所以就在此建造這座寺廟供佛。去年地震後的外觀長這樣:

蘇拉曼尼佛寺有兩層主要基座,第一層之上有三層內縮的平台,第二層之上也有三層內縮的平台,塔頂原有尖頂,但因地震破壞所以正在修復中。從熱氣球上看是這樣:

整座佛塔都是以紅磚建造,但是外牆再敷上灰泥,灰泥上再刻以花紋,花紋上還貼有彩色釉磚。雖然當初作工精細,但是8百多年來外牆的灰泥、雕刻、與釉磚也掉的差不多了,只有門楣上面的雕刻部分比較明顯:

下面照片這一角的基座部分是全寺最完整保留當初建造樣貌的角落了〜從這裡可以看出當初剛建好時外觀應是何等富麗堂皇:

這座佛寺的造型屬於傳統式,主要是在結構上以厚重的磚牆來推高寺廟的主結構,所以外觀雖大,佛寺內空間卻不大,也只有一道迴廊環繞四周,與之前介紹過的阿難陀佛寺的希臘風大不同,回歸緬甸本土風格。 寺廟的東/西/南/北四方也各有一尊鍍金的大佛像,從現在留下的佛像造型來看,都是屬於14-15世紀後的佛像了,應該是後來再修建的。

以下這二尊佛像四指齊平、二耳及肩、前額較為寬長、身體較沒身形曲線、屬於14世紀後的造型:

P.S. 關於緬甸佛像的時代演變,請參見前文:緬甸豪華團之旅(4): 蒲甘地標瑞西貢大金塔【Shwezigon Pagoda】

蘇拉曼尼佛寺(Sulamani Temple)不以佛像出名,出名的是它一圈迴廊上的壁畫。原先的壁畫雖然隨著時間褪去,但一直到18世紀都有持續修復或重畫,所以現在還可以見到不少細緻的部分;只是迴廊光線黯淡,所以需要有導遊一一打上手電筒導覽才看的見。

迴廊最顯著可見的是有許多巨大的佛陀壁畫,下面這幅是臥佛:

下面二幅是涅槃的佛陀的頭與腳:

不同造型的佛陀:

這些是僧眾的壁畫:

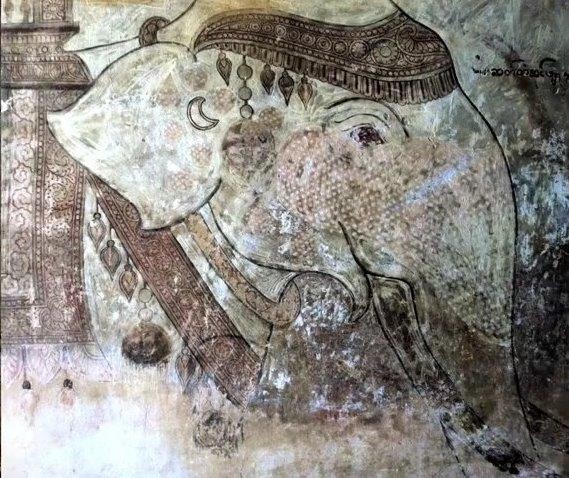

網路下載別人照的很漂亮的大象:

網路下載一張別人拍得很完整的壁畫(維基百科下載File:Sulamani_Pahto_fresco.jpg):

導遊說因為歷代都有重畫壁畫,以風格而言,現在的壁畫都是屬於12-18世紀的作品,但真正能辨認是原來的部分只有天花板的部分:

迴廊除了有佛陀與僧眾的壁畫外,還有畫上當時一般信眾的日常。因為光線暗,所以有些拍的不很清楚,我盡量挑幾張分享〜

下面這幅是二艘民間的船隻拉著可能是寺廟的大船的壁畫:

我從網路下載別人照的對照一下:

再來幾張好像都是一般庶民生活寫照之類的:

下面這張左邊是織布機:

下面這張是街景〜左方是看熱鬧的觀眾,中間那位在彈月琴之類的樂器,右邊有人在跳街舞:

下面這張是前一張壁畫的上方,可以看到人們飲酒作樂,彈奏樂器的樂師在左下方,跳街舞的人在正下方:

再來的幾張是居家生活或宴客圖類的:

這些壁畫很有意思。不過蒲甘有最美壁畫的寺廟是我在本系列遊記第一篇裡提過的Gubyaukgyi佛寺,那裡有密密麻麻的500多幅的佛陀本生故事壁畫。可是Gubyaukgyi佛寺內比蘇拉曼尼佛寺光線更暗,而且完全不能拍照,網路上又幾乎沒有壁畫照片可下載,所以這個蘇拉曼尼佛寺的壁畫就是我這遊記系列能分享最棒的壁畫了〜

介紹了蘇拉曼尼佛寺,我來簡單介紹模仿蘇拉曼尼佛寺的Htilominlo佛寺。

Htilominlo佛寺以國王名字命名,傳說國王的父親Sithu II有五個兒子,卻不知道該將王位傳給哪一位,於是叫大家圍一圈坐好,在五個兒子中央放上一把白色的佛傘,看放手佛傘後,佛傘倒向那一位兒子,就立他做下一任國王。因為Htilominlo被選中,所以他在佛傘所在的地點建了這座佛寺。受去年地震影響,現在佛寺的尖塔也在維修中:

從這張照片可以看到Htilominlo佛寺與蘇拉曼尼佛寺門口看來很相像,也是磚造、上塗灰泥、再以灰泥雕刻裝飾門楣、並在其上再貼以釉面。不過這層層裝飾也是掉的差不多了:

導遊用這片掉了灰泥的牆面解釋這間寺廟結構複雜的作工〜首先,即使是磚砌,紅磚的形狀與大小並不都相同;另外,整片牆面是水平式的砌磚、與垂直式的砌磚交互利用,為的是增強結構強度:

從下面這張建物側面照片,可以看到結構支柱的部分還有類似水泥的結構穿插在砌磚內,也是為了增強建物強度。這張照片也還有部分尚未掉落的灰泥雕刻讓我們略窺原來的樣子:

下面照片裡的這尊佛像屬於12世紀風格,可能是原來興建時的最早佛像。這時期的佛像五指長度不同,符合人體造型。佛像的前額較短窄,二耳不及肩,身披薄紗顯露身體的曲線,頭上只有短髮髻等等…

我比較喜歡緬甸這時期的佛像造型,反而覺得緬甸後來的佛像造型越來越死板。從下面照片看這尊佛像既莊嚴,又有親切感:

佛像上方的天花板壁畫也是12世紀原來的圖案:

Htilominlo佛寺結構類似蘇拉曼尼佛寺,也是有二層基座,各基座內推有三層平台。原來有樓梯可以上到第二層基座,不過因為擔心結構受影響,現已不開放上樓了:

因為Htilominlo佛寺屬於早期緬甸佛寺建築方式,所以迴廊並不寬,但從下面照片可以看到當初砌尖拱門的磚法很細緻:

Htilominlo佛寺裡原來也有壁畫,可是留下的不多,我只有二幅分享,細緻度大不如之前的蘇拉曼尼佛寺壁畫:

包括Htilominlo佛寺,Htilominlo國王在位時建了三座主要佛寺,但這些佛寺卻是屬於蒲甘王朝時期由國王所建佛寺的最後一批了!主要原因是蒲甘以供佛立國,在Htilominlo國王之前已經超過一百年沒跟佛寺/僧院徵稅。隨著佛寺的增加,稅收逐漸減少,到了13世紀末期,蒲甘王朝有3分之2的耕地屬於佛寺財產都不用繳稅,這樣國庫終於被揮霍光了。於是,之後的國王再也沒錢蓋佛寺了。而隨著歲月消逝,這座Htilominlo佛寺內部的壁畫也差不多掉光了,也可能原來的裝飾就因財力問題不如蘇拉曼尼佛寺細緻〜 終於,蒲甘最輝煌的佛寺建築年代也漸漸遠離…

〜〜跟Amy行萬里路,深度優質喔〜〜

留言列表

留言列表